|

|

|

.jpg)

|

|

|

|

| Visitor's No :

|

|

|

|

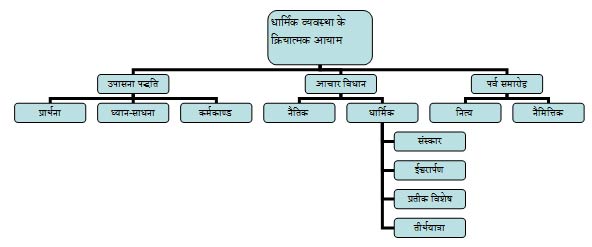

हिंदू परंपरा के अनुसार कुछ प्रमुख तीर्थों-धामोंकी श्रेणियाँएवं सूची धार्मिक व्यवस्था: आचार एवं व्यवहार एक धार्मिक व्यवस्था के चार प्रमुख आयाम होते हैं -उपास्य, उपासक, उपासनास्थल तथा उपासना पद्धति। इनमें से उपास्य का ईश्वरविषयक अध्याय में तथा शेष तीन का धार्मिक प्राधिकार एवं मोक्ष संबंधी अध्याय में विवेचन उपलब्ध है, किन्तु यहाँ हम धर्म की उस पद्धति या प्रणाली का अध्ययन करेंगे, जो धार्मिक मार्ग और धार्मिक आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। वस्तुतः अन्य अध्यायों में हमने धर्म एवं धार्मिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों का संरचनात्मक (Structural) अध्ययन किया है, जबकि यहाँ उसके क्रियात्मक (Functional) पक्ष का अध्ययन किया जाएगा। इस दृष्टि से धार्मिक व्यवस्था के मुख्यतः तीन अंग होते हैं- उपासना-पद्धति, आचार-विधान तथा पर्व समारोह।

धर्मों में प्रायः प्रार्थना, ध्यान-साधना व कर्मकाण्ड पृथक्-पृथक् न होकर मिश्रित रूप में परिलक्षित होते हैं। उदाहरणार्थ- प्रार्थना व ध्यान-साधना का मिश्रित रूप मंत्र-जप, नाम-स्मरण, कीर्तन, भजन आदि में दिख सकता है। हमारे पूजन-यजन तो पूर्णतः तीनों के मिश्रित रूप हैं। वही बात अन्य धार्मिक परम्पराओं में भी लागू होती है। यह अवश्य है कि उसमें इनका अनुपात भिन्न-भिन्न हो सकता है। उदाहरणार्थ- यहूदी-ईसाई धर्म प्रार्थनाप्रधान हैं, जबकि जैन-बौद्ध धर्म ध्यानप्रधान। हिन्दू, इस्लाम व सिख धर्म प्रार्थना-ध्यान दोनों के मिश्रण पर अधिक बल देते हैं।

प्रथम वे जो शुद्ध रूप से नैतिक हैं और कमोबेश प्रत्येक धर्म में निर्विवाद रूप से स्वीकृत हैं, जैसे - सत्य बोलना, चोरी न करना, परोपकार करना इत्यादि।

कई बार पूजागृह के पास चढ़ावे के लिए कोई खास स्थान नियत कर दिया जाता है, जिसे अर्पणपीठ या बलिवेदी (Altar) कहते हैं। इन स्थानों पर कभी-कभी मन्नत पूरा करने के लिए कुछ चढ़ावा छोड़कर जाने या कोई चीज (धागा, ध्वज, घंटी, दीप, मोमबत्ती, चादर इत्यादि) रख कर जाने का विधान होता है, जिसे कामनापूरक अर्पण (Votive Offerings) कहते हैं।

धार्मिक प्रतीक का सर्वप्रमुख रूप तो उसके धर्मस्थलों या पूजागृहों में ही परिलक्षित होने लगता है। (इनकी सूची के लिए देखें धार्मिक प्राधिकार का अध्याय) पूजागृहों वास्तुशिल्प भी विशिष्ट होता है। सर्वाधिक रोचक तो यह है कि अधिकांश धर्मों में उपासना स्थलों के ऊपर शिखर बनाने का प्रचलन रहा है। इस्लाम धर्म की मस्जिद तथा सिख धर्म के गुरुद्वारे का शिखर और बौद्ध धर्म के स्तूप का शिखर अनिवार्यतः गोलाकार होता है, जबकि हिन्दू धर्म के मंदिर, जैन धर्म के मंदिर, ईसाई धर्म के चर्च का शिखर प्रायः कोणाकार होता है। यहूदी धर्म के सिनेगॉग व ताओ धर्म के मंदिर का स्वरूप प्रायः मिश्रित सा होता है। बौद्ध धर्म चैत्य व मंदिर, शिन्तो धर्म के मंदिर व पारसी धर्म के अग्नि-मंदिर का स्वरूप प्रायः छप्परनुमा होता है। कुछ पूजागृहों के साथ मीनारें बनाने का भी प्रचलन है, जिनमें मस्जिद व सिनेगॉग प्रमुख हैं । अलग-अलग धर्मों के धर्मस्थलों के नामकरण का अंतर केवल भाषागत अंतर न होकर, अवधारणागत अंतर भी है। धर्म-दर्शन में पूजागृह का ईश्वरालय होना आवश्यक नहीं है। मंदिर व उसके लिए प्रयुक्त टेंपल शब्द में दोनों भाव मिश्रित हैं, किंतु चर्च या मस्जिद का मूल अर्थ पूजागृह ही है, ईश्वरालय नहीं। इसी कारण केवल मंदिर कही जाने वाली जगहों में ही ईश्वर या देवों की की मूर्तियां लगाई जाती हैं। चर्च का मूल अर्थ या भाव तो जीसस का शरीर माना जाता है। धर्मानुयायी यहां जीसस के समक्ष ही नहीं, उनके हृदय में रहकर प्रार्थना करता है। यहां ध्यातव्य है कि पूजा शब्द भी उपासना या इबादत का पूर्ण समानार्थक नहीं है। पूजा में ईश्वर को व्यक्तिरूप मानकर उनकी तदनुरूप सेवा-शुश्रूषा भी की जाती है। इसी कारण इस्लाम ने अपने इबादतगाह को मस्जिद का नाम दिया, जहाँ सज्दा व सलत ही की जाती है। मूर्तिपूजा को प्रतीकवाद का एक रूप माना जाता है और यह कमोबेश संसार के सभी प्रचीन धर्मों में विद्यमान रहा है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, ग्रीक धर्म या शिंतो या फिर यहूदी धर्म। जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना या फिर उसे मूर्त नहीं माना, उन्होंने भी धर्मप्रवर्तकों, देवदूतों व अन्य देवों की मूर्ति बनाने से गुरेज नहीं किया। जैन, बौद्ध, ताओ व ईसाई धर्म इसके प्रमाण हैं। वैसे तो इसी के समानांतर लगभग सभी धर्मों में ईश्वर को अमूर्त भी माना गया और तदनुरूप केवल उसे आध्यात्मिक ध्यान-साधना का विषय भी माना गया, किंतु स्पष्टतः व आत्यंतिक रूप से मूर्तिपूजा का विरोध केवल इस्लाम ने ही किया। यह आदर्श उसमें इतना अतिवादी है कि उसने मूर्तिभंजक या बुतशिकन के रूप में अपनी एक विवादित पहचान ही कायम कर ली है। धर्मस्थल का एक रूप अनुमंदिर (Shrine) कहलाता है। अनुमंदिर का तात्पर्य किसी ऐसे छोटे हिस्से से है, जिसे पूजनीय माना जाता है। यह समाधि भी हो सकती है, मजार भी, स्तूप भी, चबूतरा भी, गुफा भी, झाँकी भी, अनुकृति भी, छोटा घरेलू मदिर भी, कोई पूजनीय पिटक भी। प्रायः प्रत्येक धर्म ने किसी न किसी रूप में इसे स्थान दिया है। धर्मस्थल व अनुमंदिर के साथ कई बार अवशेष (Relics) भी रखने की परंपरा होती है। हिंदू समाधि, मुस्लिम मजार, बौद्ध स्तूप, ईसाई निचे आदि इसके प्रमुख दृष्टांत हैं। अवशेष प्रायः धर्मप्रवर्तक या धार्मिक संत से जुड़ी वस्तुओं के होते हैं। इनमें शरीरिक अवशेष से लेकर प्रयुक्त या लिखित सामग्री तक सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त ध्वज व माला भी लगभग सर्वमान्य से प्रतीकात्मक अंग रहे हैं। धार्मिक ध्वज त्रिकोणात्मक, चतुष्कोणत्मक या द्वि-त्रिकोणात्मक हो सकते हैं। इनका रूप-रंग व इनपर अंकित प्रतीक धर्म-संप्रदायानुसार बदलता रहता है। हिंदू धर्म में मुख्यतः लाल ध्वज का, इस्लाम धर्म में हरे रंग के ध्वज का, सिख धर्म में केसरिया रंग के ध्वज का, यहूदी धर्म में सफेद ध्वज पर नीली पट्टी वाले ध्वज का, ईसाई धर्म में सफेद पर नीली पृष्ठभूमि वाले लाल क्रॉस युक्त ध्वज का, पारसी धर्म में क्रमशः लाल, पीली व नीली पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज का, जैन धर्म में क्रमशः लाल, पीली, सफेद, हरी व नीली पट्टियों वाले ध्वज का प्रचलन है। ध्वजों पर प्रायः धार्मिक प्रतीक चिह्न अंकित होते हैं। बौद्ध व शिंतो धर्म के ध्वजों का रंग भी प्रायः पंचरंगी होता है। बौद्ध धर्म में पर्दे या दुपट्टे की तरह लटकनेवाले ध्वजों का भी प्रचलन है, जिनपर प्रार्थनाएँ लिखी होती हैं। धार्मिक जपमालाएँ (Prayer Beads) मुख्यतः चार चीजों से बनी होती हैं- रत्नों से (जैसे मोती, मूँगा, स्फटिक इत्यादि), बीजों से (जैसे रुद्राक्ष, कमलबीज इत्यादि) काष्ठादि से (जैसे चंदन, तुलसी, आक इत्यादि) एवं धातु या सूत से। इनके मनकों की संख्या धर्मानुसार भिन्न-भिन्न होती है। हिंदू व उसकी परंपरा से निकले बौद्ध, सिख धर्मों की माला 108 मनकों की होती है। तिब्बती बौद्ध 111 मनकों की माला रखते हैं। इन सभी की जप में गिनती 100 की ही होती है, उसके आगे के अधिक मनके जपकल में हुए ध्यानभंग या त्रुटि की क्षतिपूर्ति के लिए रखे गये होते हैं। इस्लाम में जपमाला को तस्बीह या मिस्बाह कहते हैं और इसमें 99 मनके होते हैं, जो अल्लाह के 99 नामों के लिए रखे होते हैं। इस्लाम में तस्बीह या जपमाला को अन्य धर्मों से पृथक भीतर से बाहर की ओर फेरा जाता है। किंतु इस्लाम के सूफी संप्रदाय में 100 मनकों की माला होती है। ईसाई धर्म के परंपरागत रूप में 100 मनकों की माला होती है, जिसे रोजरी कहा जाता है। इसमें प्रायः सीधे धागे या सूत्र में ही बड़ी-बड़ी गाँठ लगाकर मनके का रूप दे दिया जाता है। बहाई धर्म में 95 मनकों की माला होती है। यहूदी धर्म में 45 मनकों की माला होती है। सभी धर्मों में कई बार सुविधा के लिए मनकों की संख्या आधी, तिहाई या चैथाई तक कर ली जाती है। सभी जपमालाओं के अंत या बीच में सुमेरु, ताबीज, लॉकेट, क्रॉस आदि लगाने का विधान होता है। जपमाला की सर्वाधिक महत्ता हिंदू-बौद्ध धर्मों में परिलक्षित होती है, जबकि सबसे कम महत्ता जैन-यहूदी धर्मों में परिलक्षित होती है। जपमालाएँ किसी नाम या मंत्र को जपने व गिनने के उद्देश्य से रखी गईं थीं, किंतु बाद में ये ज्योतिषीय, तांत्रिक व रक्षात्मक उपायों के रूप में भी प्रयुक्त होने लगीं। प्रतीक वेश-भूषा के रूप में भी परिलक्षित हो सकते हैं- जैसे तिलक, शिखा, चोंगा, धोती, दुशाला, टोपी, पगड़ी इत्यादि। वेशात्मक प्रतीक प्रायः धर्म-पुरोहितों के लिए अनिवार्य और थोड़ी सीमा तक जनसामान्य से पृथक् भी होते हैं। धर्म, संप्रदाय, अवसर, पदसोपान आदि के आदि के अनुसार उनका स्वरूप बदलता रहता है।(देखें धार्मिक प्राधिकार का अध्याय)

ग. पर्व-समारोह(Festivals and Ceremonies)- पर्व-समारोहों के भी अनेक रूप होते हैं। वस्तुतः धार्मिक कार्यों को हम एक भिन्न स्तर पर दो रूपों में बाँटते हैं- पर्व-समारोहों का नित्य-नैमित्तिक या व्यक्तिगत-सामाजिक के अतिरिक्त अन्य स्तरों पर भी विभाजन किया जा सकता है, जैसे शोकपरक (मुहर्रम, गुड फ्राइडे इत्यादि), उत्सवपरक (होली, दीवाली, ईद-उल-फितर, नौरोज इत्यादि), जन्मतिथिपरक (जन्माष्टमी, रामनवमी, बुद्धपूर्णिमा, महावीर जयन्ती, नानक जयन्ती, ईद-मिलादुन्नबी इत्यादि), पुण्यतिथिपरक (बुद्धपूर्णिमा, गुड फ्राइडे इत्यादि), विशेषतिथिपरक (मकर संक्रांति, विजयादशमी, संवत्सरी, शबेबरात, इस्टर, सबथ इत्यादि), व्रत या शुद्धिपरक (नवरात्र, रमजान इत्यादि) इत्यादि। पर्व का अर्थ होता है - संधि या गाँठ। समारोह का अर्थ है, समूह का सामाजिक रूप से जुटना और मिलना। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले विधान हैं। इस प्रकार धार्मिक आचार व व्यवहार किसी धार्मिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधर सिद्ध होते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण व विश्लेषण धर्म के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। समीक्षा - धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान धार्मिक आचार व व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण है- धार्मिक दृष्टि से भी और धर्म-दार्शनिक दृष्टि से भी। विशेषतः धर्म-दार्शनिक दृष्टि से इसकी महत्ता इस कारण भी हो जाती है कि हम विभिन्न धर्मों की व्यवस्थाओं और उनके आचार-व्यवहारों की समानताओं व भिन्नताओं पर प्रकाश डालकर धर्म के इस सर्वाधिक मूर्त, भिन्न व विवादित रूप का सामान्य व समुचित रूप प्रकट कर पाते हैं। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान ये धार्मिक आचार-व्यवहार शास्त्रगत भी हो सकते हैं और परम्परागत भी। कई बार तो परम्पराएँ इतनी प्रभावी हो जाती हैं कि वे स्वयं उस धर्मशास्त्र के भी ऊपर चली जाती हैं। इसी कारण हम एक ही धर्म के भीतर अलग-अलग क्षेत्रों या देशों में अलग-अलग तरह के आचार-व्यवहार पा सकते हैं। वैसे यह भी महत्वपूर्ण है कि धर्म और धर्मशास्त्र भी जिस संस्कृति से उभरे होते हैं, उसकी परंपरा को प्रकारांतर से धर्म का रूप देते रहे हैं। यह अवश्य है कि कुछ धर्मों में शास्त्रीय प्रभाव अधिक है तो कुछ में परम्परा का। धर्म में एक प्रकार का आदर्श और यथार्थ का सम्मिश्रण होता है, जो यथावश्यक शास्त्र और परम्परा से समन्वित और संवलित होता रहता है। प्रत्येक धर्म जिस आधारभूत चतुर्व्यूह (उपास्य, उपासक, उपासनास्थल तथा उपासनापद्धति) से निर्मित होता है, उसमें उपासना-पद्धति संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के आधार पर बड़ी सीमा तक अन्य तीनों का स्वरूप निर्धारित होता है। अलग-अलग उपासक मूलतः एक ही उपास्य की उपासना कर सकते हैं और संभव है उनके उपास्य में अवधारणा से अधिक मात्र भाषा का ही अन्तर हो या फिर उनके उपासना स्थलों में भी केवल वास्तुशिल्प का ही अन्तर परिलक्षित होता हो; किन्तु उपासना-पद्धति तो वह प्रक्रियात्मक यथार्थ है; जिससे मानव का वह धार्मिक आचरण तय होता है, जिसे हम वाकई धर्म कह सकते हैं। चूँकि धार्मिक व्यवस्था में उसके आचार-व्यवहार ही सर्वाधिक मूर्त होते हैं, अतः वही धर्म के मूल्यांकन के भी व्यावहारिक निर्धारक बन जाते हैं। अर्थक्रियावाद या व्यवहारवाद की कसौटी को मानें, तो ऐसा अनुचित भी नहीं है। परन्तु इसमें समस्या यह है कि धर्म का जिस रूप में अतीत में प्रवर्तन हुआ होता है और वर्तमान में उसका जिस रूप में प्रचलन होता है, उनमें कई बार लगभग जमीन-आसमान का सा अंतर आ चुका होता है। वस्तुतः हमारे आचार-विधान उपयोगिता व आदर्श दोनों से संचालित होने चाहिए. कभी कालिदास ने ठीक ही कहा था - पुराणमित्येव न साधु सर्वं, न चापि नवमित्यवद्यम्। सन्तः परीक्ष्यन्तरद् भजन्ति मूढाः परप्रत्ययनेव बुद्धिः।। - मालविकाग्निमित्रम् |

|